入学前に、時計の読み方をマスターしたい

小学生になっても、時計が読めない

規則正しい生活習慣を身に付けたい

いつも急かして疲れる。子供に時間の管理をさせたい

という方に向けて、おもちゃのサブスクや様々な通信教材を利用してきた知育マニアの筆者が、簡単な時計の読み方の教え方と時間感覚の身に付け方についてお話していきます。

小学校の算数で習う、「時計の読み方」。

時間がわかったり、時間の感覚を知ることは、日々の生活に直結するため、できればご家庭で早めに習得したいものですよね。

また、「小学校に入ってもまだ時計の読み方があやしい…」とお困りのご家庭も、あるかもしれません。

実は、時計の読み方は、段階をしっかり踏めば、そんなに難しくはありません。

今回は、実際にわが子に時計の読み方を教える際に、読んだ本や知育グッズをもとに、最も効果的な「時計の読み方」の教え方を解説していきます。

以下のラインナップを解説していきます。

【この記事を読むとわかること】

- 簡単4ステップの「時計の読み方」の教え方

- 時計の読み方をしっかり習得するトレーニング方法

- 時計が読めると身に付く、知育的なメリット

- 時計学習におすすめの知育おもちゃや学習教材

“無料ドリル”をチェック!

小学2年生でも時計が読めない!が続出

時計の読み方は、小学校1年生から習います。

小学校の学習指導要綱によると、1年生では「時計の読み方」、2年生では「時刻と時間の関係」、3年生では「時間の計算」と、時計に関する学習は、読み方を習得した以降も続いていきます(【算数編】小学校学習指導要領:参照)

小学1年生で理解が進まないために、2年生以降でまだ「時計が読めない」まま、続きの授業についていけないというお子さんが続出しているようです。

筆者

筆者1年生の授業で時計の読み方を習得できないと、結局家庭内で時計学習を進める必要が出てきますので、この機会にぜひマスターしましょう!。

時計の読み方は何歳から?幼児にも教えられる?

時計の読み方を教えるのは、幼児からでも早すぎません。

目安としては、「60までの数が数えられる」ようになったら始めてみることをお勧めします。

「60までの数が数えられる」とは、具体的にどういうことなのかは、この後の時計の読み方の教え方で解説します。

子供が時計が読めることのメリット

時計が読めることのメリットは、時刻がわかる(知らせることができる)ことだけでしょうか?

実は、時計が読めるようになると、次のような複数のメリットがあります。

時計が読めることのメリット

①規則正しい生活が身に付く

②約束の時間が守れる

③小学校の先取り学習が自信になる

園生活や就学後にも役立つから、

早めに身に付けるとよさそうだね。

時計の読み方を教える上で大切なのは、

・時間の量的感覚(何分でどんなことができるか)

・生活習慣(何時に何をするか)

を同時に身に付けること。

ひたすら読む練習をするより、生活に結び付けて時計を読めるようにすることが上達のポイントです。

規則正しい生活が身に付く

時計の読み方がわかるようになると、「時間の量的感覚」も同時に身に付きやすくなります。

テレビは30分、ごはんは30分などと、どのようなことにどれくらいの時間をかければいいのかわかるようになれば、時間の量的感覚が身に付いてきたサインです。

ただひたすら、「急いで!」「早く!」と急かしていた食事やお出かけ準備などが、何時から何時までに行えばいいという感覚が育つと、ママも助かることが多いです。

時計が読めるようになり時間の量的感覚が身に付くことで、「規則正しい生活」を送れるようになります。

約束の時間が守れる

幼稚園や保育園に通うようになると、時間を守らなければいけない場面がどんどん増えてきます。

お片付けの時間、お弁当の時間、様々な場面で、園生活や学校では時間を意識し行動する必要がありますよね。

時計が読めるようになると、「あと5分でお片付けを始める」というように、計画的に物事を進める力が育ちます。

計画的に物事を進められれば、集団行動の中でできていない子を助ける余裕もうまれ、思いやりの心を育むこともできます。

小学校の先取り学習が自信になる

時計は小学1年生の算数で習う内容ですから、時計の読み方を知っておくことは、先取り学習になります。

入学時に時計の読み方と時間の感覚を習得していれば、生活規律を守ることができるため、先生に褒められる機会も多くなるでしょう。

時計が読めることは、子供の自信にもつながりますよ!

時計の読み方の教え方|たった4ステップの簡単な方法

時計の読み方は、次のような4ステップの教え方がベストです。

時計の読み方の簡単な教え方

ステップ1|60までの数を教える(数唱・読み)

ステップ2|短針の読み方を教える

ステップ3|「ちょうど」「ちょっと前」「ちょっと後」を教える

ステップ4|30分(半分)の概念と量的感覚を教える

ステップアップ|5分単位・1分単位の読み方の教え方

幼児向きに60までの数を覚えるところから始めましたが、できる方はステップ2からはじめましょう。

スムーズに進めるコツとしては、はじめから「長針(●分)を読ませようとしないこと」です。

特に、幼児の場合は、「ちょっと前」「ちょっと後」「ちょうど」「半」が読み取れれば十分。

小学生のお子さんも、ここを一旦通ると理解が進みやすいです。

「ちょっと前」「ちょっと後」などの理解が進んでから、5分・1分単位の読み方に進んでください。

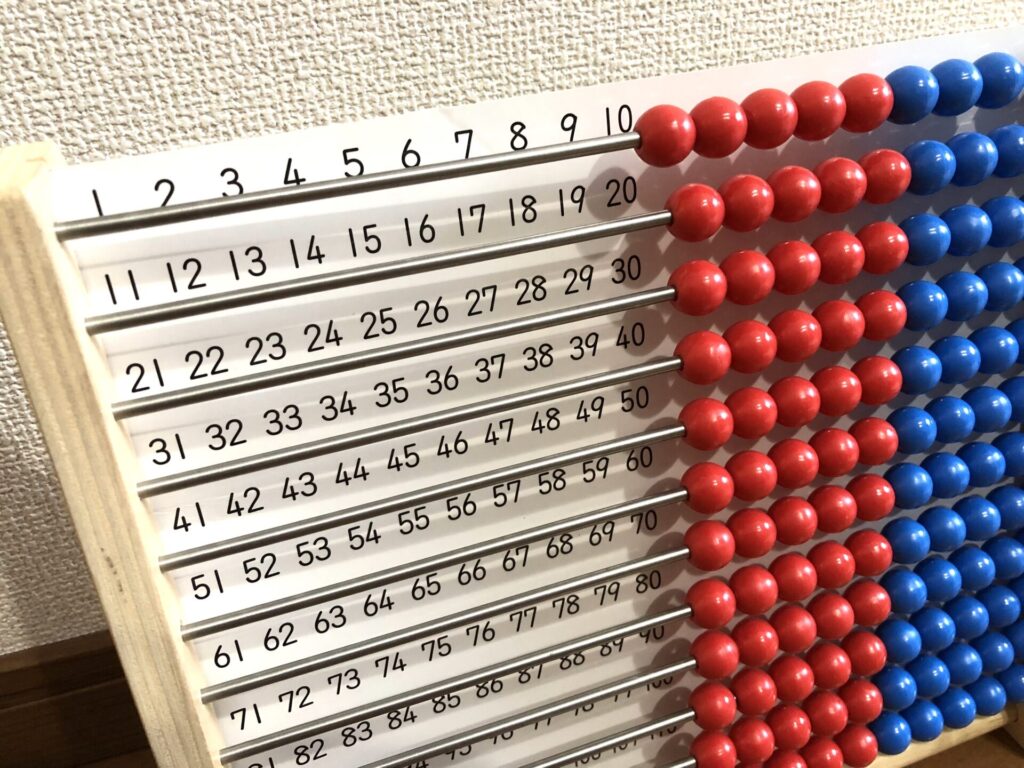

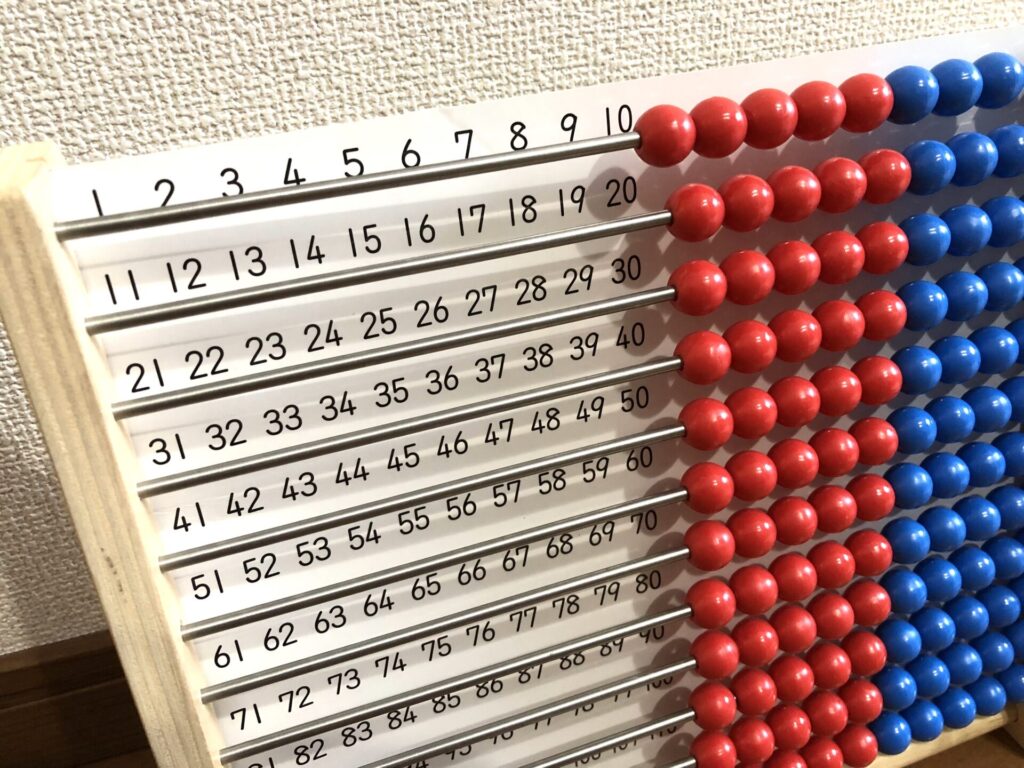

ステップ①|60までの数を教える(数唱・読み)

時計が読めるようになるには、まず60までの数を知る必要があります。

ただ数唱できる(数を何も見ずに言える)だけでなく、60までの数字が見て読めることが大切です。

また、数唱ができても順序数(数字の順番)がわかっていない可能性がありますので、半端な数からでも数えられるか、読めるかなどのチェックをしてみましょう。

ステップ②|短針の読み方を教える

短針=何時?を教えてくれるものだということを、まずは理解してもらいます。

短針の読み方はそう難しくありません。

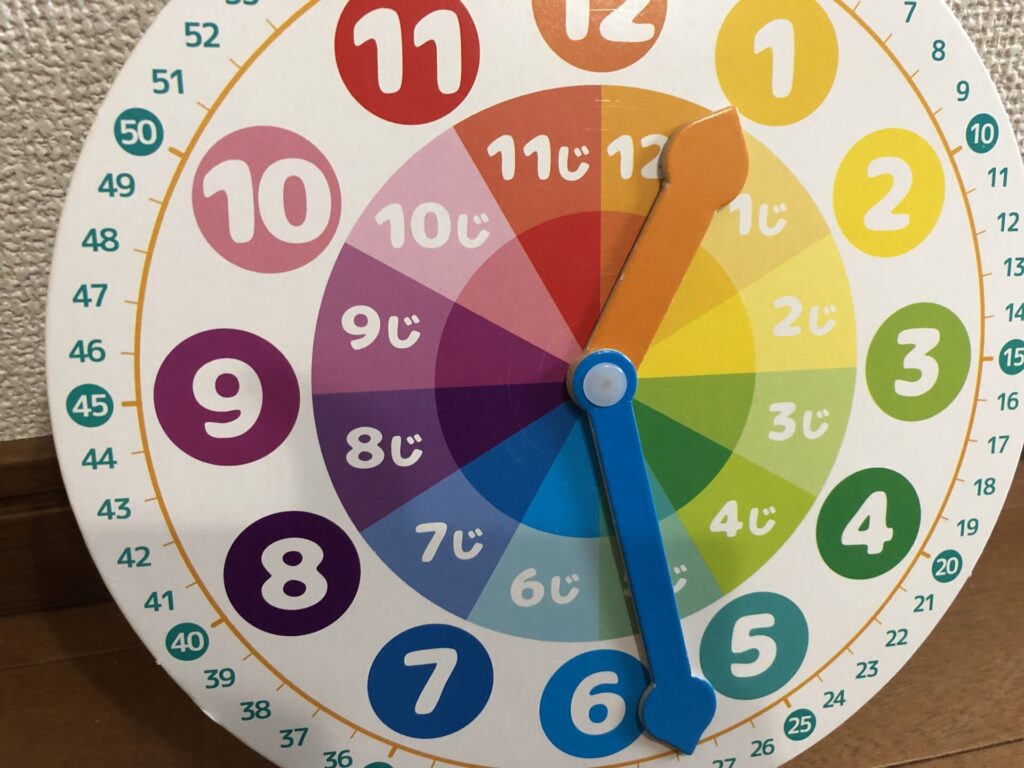

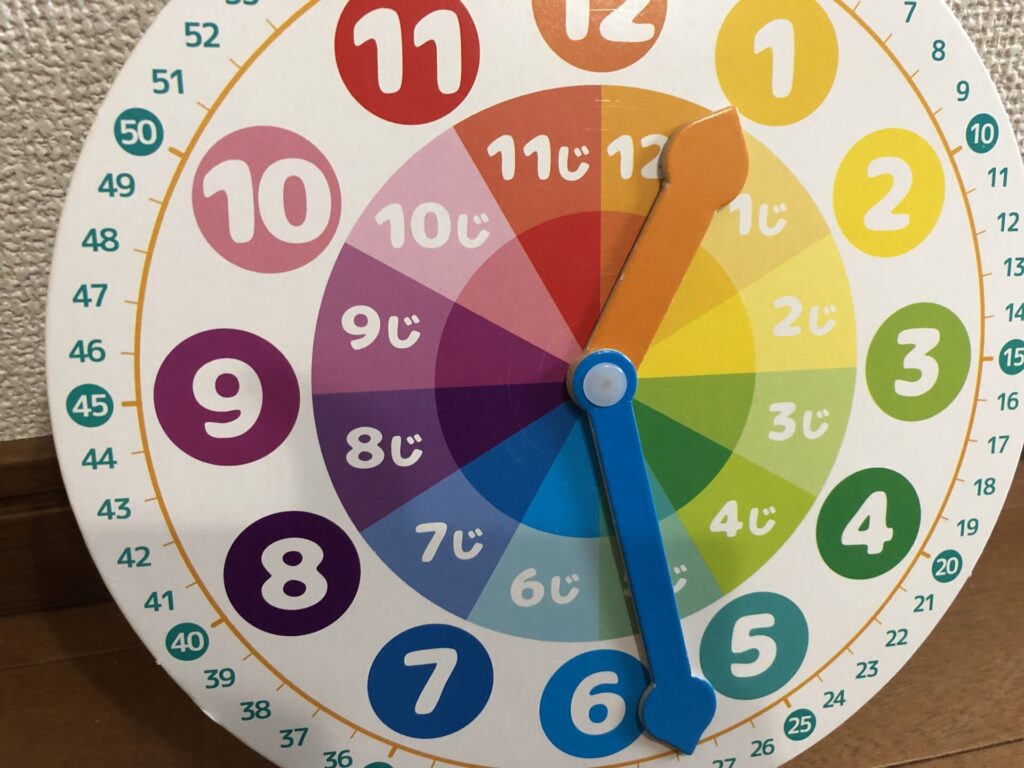

上の写真のように、1時間の範囲(例えば8時がどこからどこまでの針の動きなのか)を教えます。

写真は、ダイソーで買った紙製の時計おもちゃです。

「何時」の範囲がわかりやすいためには、おもちゃを準備するのがベスト!

ステップ③|「ちょうど」「ちょっと前」「ちょっと後」を教える

短針(何時)の読み方で戸惑うとしたら、長針が「55分」などを指していて、短針の位置が曖昧な場合ですよね。

時計が早く読めるようになるためには、長針を正確に読める前に、「ちょっと前」「ちょっと後」の概念が理解できると、とても楽です。

なぜなら、55分の読み方は説明が難しく、時計の読み方の最終段階(あとまわし)にした方が楽だからです。

時計の読み方を最短でマスターするには、「ちょっと前」「ちょっと後」「ちょうど」をまずは身に付けましょう。

ステップ④|30分(半分)の概念と量的感覚を教える

最後に、30分(半・半分)の概念を教えます。

30分は、時計1周の半分なので、長い針を動かしながら実践してみます。

30分(半)を教える際には、一緒に「30分の量的感覚」が身に付くとベターです。

ちょうど30分でできること(例えば食事やテレビの時間など)を、時計を見ながらタイムリミットを教えると、規則正しい生活習慣も同時に身に付きます。

【ステップアップ!】5分単位・1分単位の読み方の教え方

ステップ4までできたお子さんや、小学生には、ぜひ長針の正しい読み方を覚えてもらいましょう。

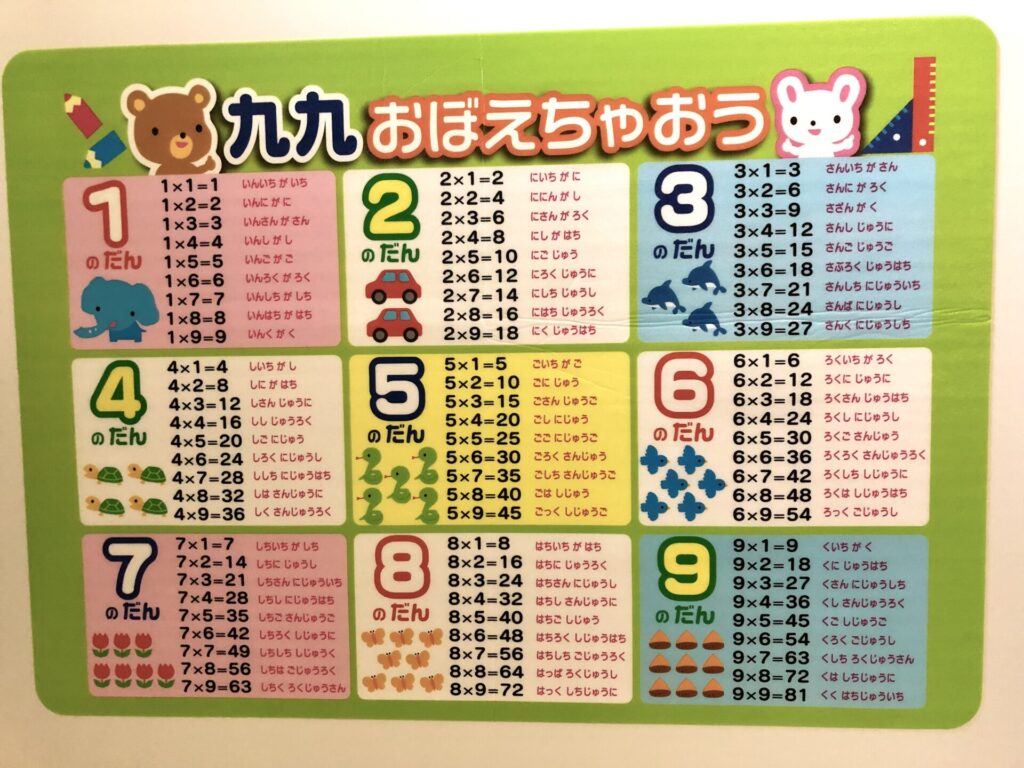

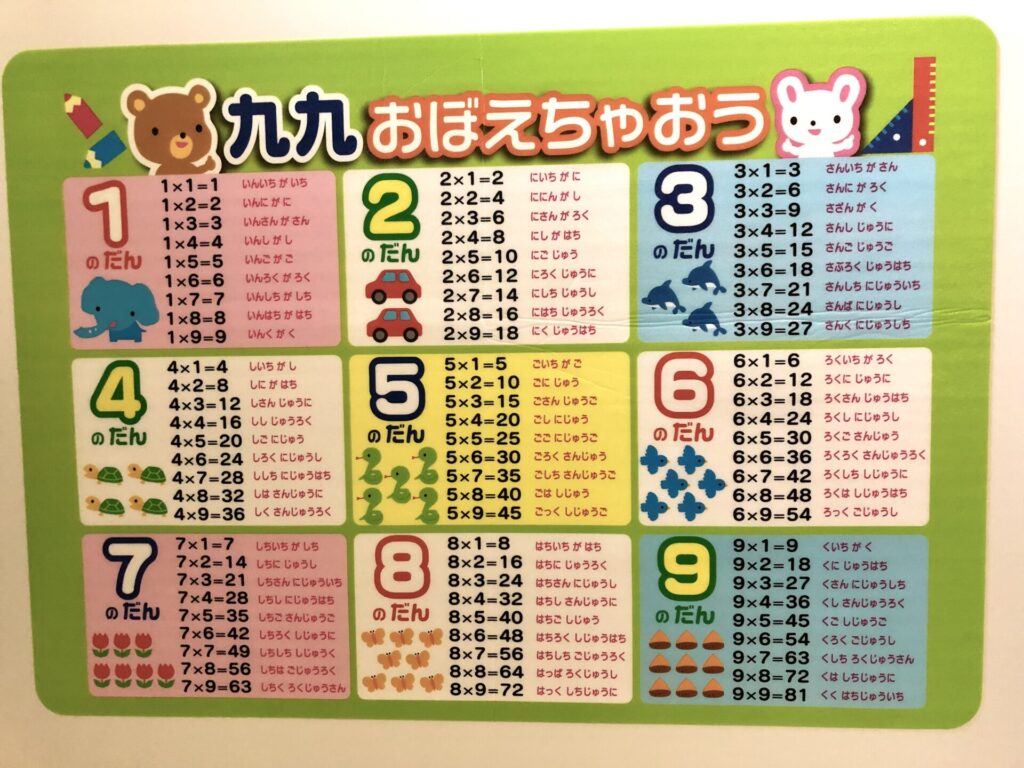

長針を読むには、5の倍数を意識すると良いとはよく言われますが、どうせなら九九の「5の段」を覚えてしまうのがベストです。

いずれ必要になる「九九」は、早めに覚えておいて損はないです。

「ごいちがご」「ごに じゅう」…と言いながら、針を動かして「5分単位の読み方」を教えます。

5分単位の読み方がすんだら、長い針が12から1に行くまでに、5回動くことを、実際に針を動かしながら体感してもらいます。

そうすることで、長針の「1」が、なぜ5分なのかという理由まで教えられるからです。

「1分単位の読み方」もこの過程で完了します。

針を自分で動かして、短針と長針の連動性に気づくことが大切!

読み方を覚えたら、生活の中でトレーニング学習

時計の読み方をきちんと身に付けるには、何度も練習が必要です。

時計の読み方を練習する方法

①時計読みクイズ

②問題集や無料プリント

③時計学習アプリ

以上の方法で、たくさんの問題に挑戦していきましょう!

パパママが、時計読みクイズを効果的に出す

ふとした瞬間に、クイズ形式で時計を読ませてみましょう。

まずは、●時「ちょうど」「ちょっと前」「ちょっと後」「半」からはじめます。

正解できるようになったら、「30分」や「5分単位」、それも読めるようなら、「1分単位」と徐々にステップアップした問題を出してあげましょう。

デジタル時計があれば、正解を示すのが簡単です。

問題集や無料プリントで理解を深める

時計の読みをたくさんさせたい場合や、応用学習を進めるには、市販ドリルや無料プリントが便利です。

字が書けるお子さんには、ぜひ用意して理解を深めてあげましょう。

無料プリントでは、ちびむすドリルやプリントキッズがおすすめです。

知育アプリで、隙間時間に楽しく練習

アプリなら、隙間時間や外出先でも、時計の読み方を学べます。

次の2つは、無料で時計の読み方が練習できる学習アプリです!

▼針をグルグル回すことができます。「何分後は何時か」計算できる、専用電卓つき

▼時計の読み方が基礎からわかる学習アプリ。「がんばりシール」のご褒美付き!

時計の読み方を身に付ける、知育おもちゃ・学習教材

時計おもちゃ

「マイ時計」を用意してあげると、一気に子どものモチベーションが高まります。

時計おもちゃは、1分単位の読み方が書いてあったり、生活習慣を身に付ける工夫があったり、アナログ時計にはない付加価値で、教え方を助けてくれます。

▼時計の読み方と生活習慣を同時に身に付けられる学研の学習時計

時計表・学習ポスター・カード

時間の量的感覚や生活習慣をみにつけたいなら、ポスターやカードもおすすめ。

カードで遊べば、1時間や30分で何ができるのか、実生活に直結した時間の感覚が、ゲーム形式で養えます。

ポスターは自主的にスケジュール管理できるようになる優れもの。

▼時間感覚が身に付くモンテッソーリの時計カードはおすすめ

文字盤と、読み方、イラストをカードでつなげて、時間の感覚や生活習慣が身に付きます!

▼スケジュール管理で、時間感覚を育てる

時間の感覚(何分で何ができるか)を身に付けるには、スケジュール表を見ながら行動させるのがおすすめ

▼いつか必要な九九表もこの機会に!

時計の絵本

時計の読み方ばかりでなく、時間の単位(1分、1日、1年など)を覚えるのには絵本が便利。

時間への興味は、絵本で育ててみてくださいね。

▼3歳~年中さん頃におすすめ

短針と長針の役割を、「ちび」と「のっぽ」のお散歩という物語の中で教えてくれます。

▼年長・小学生向け時計絵本

1時間は何分か、1日は何時間か、時間に関する単位や概念を理解するのに最適!絵もいいのでおすすめ。

時計の読み方を学べる学習教材

通信教材こどもちゃれんじなら、年中から時計の勉強がはじめられます。

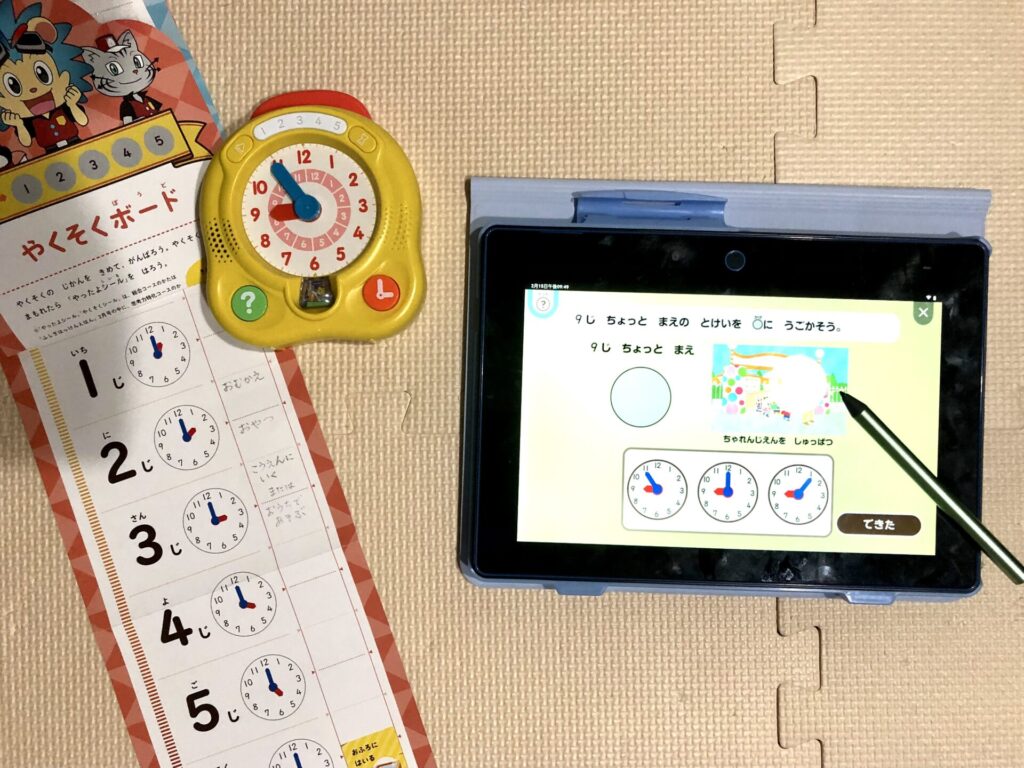

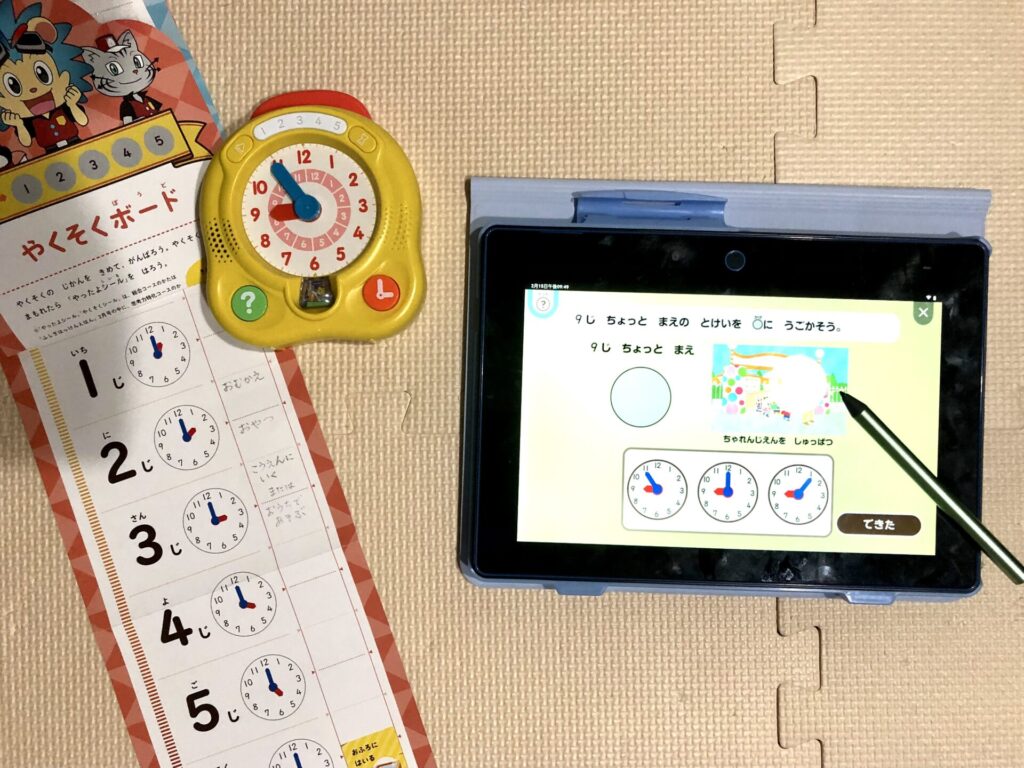

わが子の場合、「とけいマスター」というマイ時計をゲットしたのが、時計の読み方を覚えるきっかけになりました(写真左側)。

DVDやスケジュール管理表など、数か月にわたって、時計に関する教材が届きます。

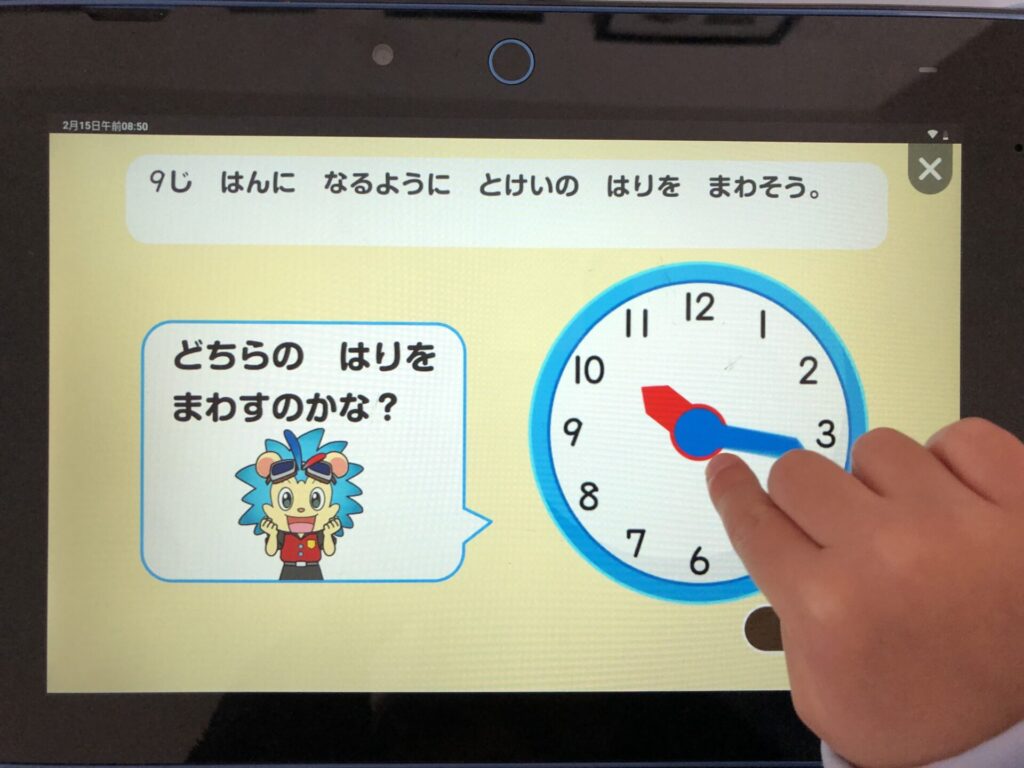

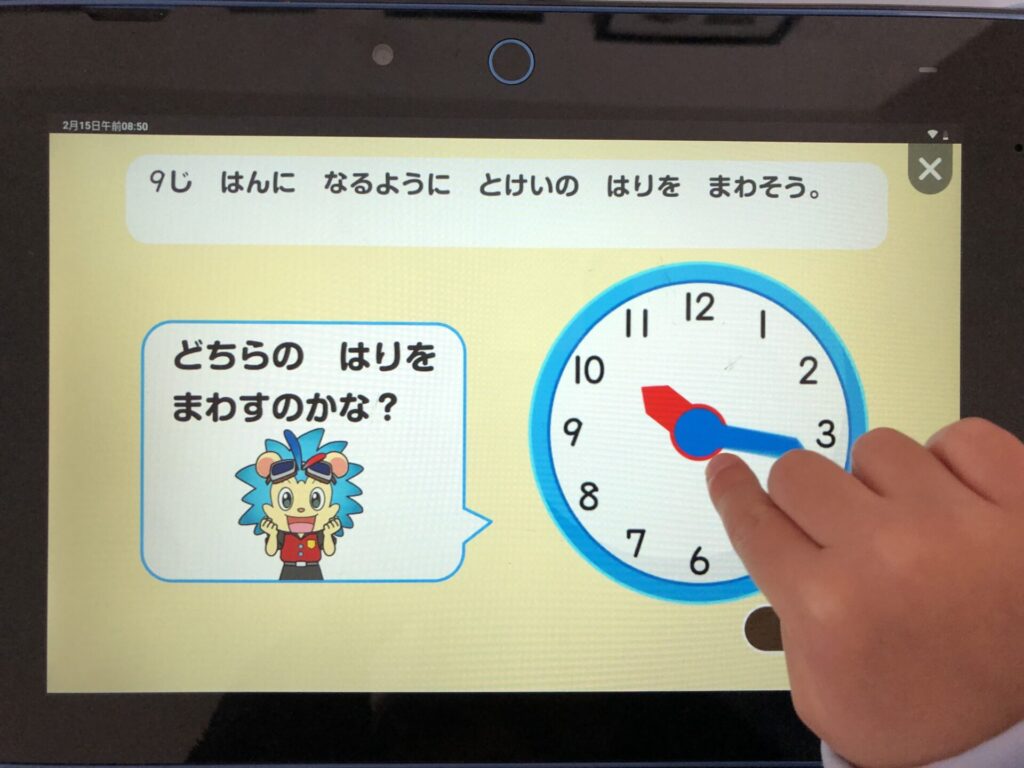

また、年長用のタブレット学習(写真右側)では、時計の読み方に関する問題がたくさん出題されます。

時計の針を回して合わせたり(↓)、複数の文字盤を早い順に並べ替える問題も。

未就学のうちに、時計の読み方を楽しく教えたいなら、こどもちゃれんじがおすすめです。

コメント